ROMex(関節可動域運動)は、リハビリの現場で多く行われており、療法士の基本中の基本となる技術です。

という方に向けて、ROMex(関節可動域運動)の基礎知識やコツについて解説していきます。

白衣のドカタ おすすめ参考書

拘縮予防&改善の基本がわかりやすく解説されています。専門職以外の方にもおすすめします。

ROMexの意義・目的

関節可動域=ROMは、「Range Of Motion」の略です。

臨床現場では「ロム」とは言わずに「アール、オー、エム」とアルファベットで呼びます。

exとは、exercise(エクササイズ)=「運動」という意味で

ROM+ex=関節可動域運動という意味です。

ROMexの意義は3つあります。

ROMexの意義

- 筋・腱・靭帯の伸張性を維持・改善

- 関節可動域を維持・改善

- 除痛や運動機能の改善

関節を動かさないまま放置しておくと「拘縮」という状態になり、関節が動かなくなってしまいます。

そのためROMexを行って関節可動域を維持・拡大を図り、動きやすくして、除痛や運動機能の改善を図ります。

ROMexの種類(自動運動・他動運動・自他動運動)

自動運動(active exercise):自身で関節運動を行う方法。

- メリット:痛みが強い場合、運動をコントロールしながら行える。他動的に動かすよりも、組織損傷の恐れがないため安全。

- デメリット:可動範囲内のみでの運動となるため、可動域改善には繋がらず、関節拘縮予防目的で行われることが多い。

他動運動(passive exercise):主に医療従事者などが関節を動かす方法。

- メリット:関節可動範囲以上の運動できるので、関節拘縮改善に繋がる。

- デメリット:痛みが発生し易い。筋損傷リスクがある。

自他動運動(active assistive exercise):自身で関節運動行って介助を加えるROMex。

(例:片麻痺の方が、非麻痺側上肢を使って麻痺側上肢を挙上させる。)

- メリット:自身で行うため、痛みを抑えることができ、軟部組織の損傷リスクが低い。

- デメリット:手が届かない部位での運動は困難。

ROMexとストレッチングとの違いは?

目的の違い

- ROMexの目的:関節可動域の維持・改善。

- ストレッチの目的:筋を伸張させる。

関節の可動域が制限されている原因は、一概に筋の短縮だけではありません。

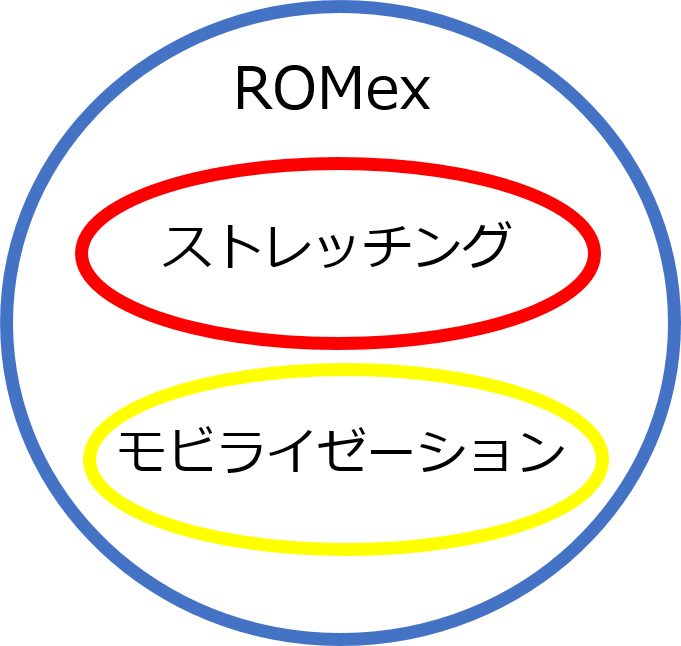

そしてストレッチはROMexの中の技術の一つとして位置づけられます。

このことから「関節可動域運動に含まれる手技の一つにストレッチが含まれている」ということになります。

そのため、厳密に言うと同じ意味ではありません。

わかりやすく画像で表すと以下のような画像になります。

※モビライゼーションとは関節の遊びを作って関節可動域の拡大を図る手技の一つです。

詳細に使い分ける必要はないかもしれませんが、リハビリの専門職であれば、知っておきたいところです。

おすすめ記事

関節包内運動について

関節包内運動とは、関節包内で行われている運動のことを言います。

ROMexを行う際は、無闇に関節を動かすのではなく、関節包内運動を意識することでより効果が出やすくなります。

関節包内運動は以下の2つにわけられます。

- 副運動(accessory movement)

- 構成運動(com-ponent movement)

副運動とは?

副運動とは、随意運動では起こらないわずかな関節面での運動のことを言い、Ⅰ型とⅡ型に分かれます。

- 副運動Ⅰ型:随意的な運動に抵抗が加わったときに起こる関節運動のこと。(例:握力計を握るとそれが抵抗となり、指や手根骨などの関節が動く)

- 副運動Ⅱ型:筋が完全にリラックスした状態で、他動運動時のみに起こる関節面の離開、滑りなどの動きの事。関節面の遊び(joint-play)とも言われています。この副運動Ⅱ型を利用したのが「モビライゼーション(mobilization)」という徒手技術です。

※モビライゼーションの詳細は省略します。

構成運動とは?

関節運動に伴って、行われる運動のことを言います。

骨は、滑り、軸回旋、転がりの三つで、生体では、通常二つ以上の運動が生み合わさった複合的な運動となります。

ROMexを行う前に理解しておきたい知識・テクニック

ROMexを行う前に、ちょっとした知識を知っておくだけでROMexの効果が高まります。

実践的な知識を押さえていきましょう!

ROMexのコツ

- 凹凸の法則

- 固定部位を安定させる虫様筋握り

- 最終域感(endfeel)を感じる

1.凹凸の法則

ROMexを行うのなら、必ず理解しておくべき法則はこの「凹凸の法則」です。

- 凸の法則:凸側が運動した時、転がる方向とは反対方向に滑り運動が起きる。

- 凹の法則:凹側が運動した時、転がりと滑りの方向は同方向となる。

と言っても、この画像だけでは、あまりイメージが湧かない方もいると思うので、凹凸の法則を意識した肩関節のROMexの一例を見て頂きましょう!

わかりやすくするために、上記の肩関節の絵を簡単に図式化します。

凹側をしっかりと固定して、滑りを意識することで可動範囲が増大することがあります。

2.固定部位を安定させる『虫様筋握り』

患者さんの腕や足を持つ際に、指先で持つと接触面が小さいため、圧が強くて不安定となります。

そのため、手の中様筋を利用する「虫様筋握り」で患者さんの腕や足を持ちましょう。

この虫様筋握りをすることで、接触面が大きくなって圧も少なくなるので、患者さんの安心感に繋がります。

3.ROMの評価。最終域感(endfeel)を感じよう。

私たちが問題としている関節のほとんどが関節可動域制限を来たしています。

その最終域に感じるものを「最終域感」と言い、臨床では「エンドフィール」と呼ばれています。

このエンドフィールを手掛かりに、何が原因なのか?を推測していきます。

エンドフィールの種類

骨性(bone to bone)

- コツンと、骨と骨がぶつかった感じ。骨棘ができていれば、リハビリでは治らないため、場合によっては、手術対応となる。

軟部組織接触性(soft tissue approximation)

- 軟部組織と軟部組織が接触して、これ以上関節運動が困難な場合。膝の屈曲などに見られる。肥満体系などに多い。

軟部組織伸張性(tissue strech)

- 弾力のある硬いバネのようなエンドフィール。臨床上、最も問題として扱う。筋、関節包、靭帯などで見られる。

筋スパズム性(muscle spasm)

- 他動運動中に痛みを伴い、筋の防御性収縮を認めた場合。組織の炎症、インピンジメントなどで見られる。

無抵抗性(empty)

- 痛みや恐怖心により、他動運動をさせてもらえなくなった場合。認知症の方などに多い。

弾性抑止(springy block)

- 跳ね返るようなエンドフィール。例:膝の半月板の離断された状態での膝伸展運動の時など。

まとめ

ROMexの基礎的な知識について解説しました。

臨床上見られる関節可動域制限はしぶとく、簡単には治りません。

場合によっては超音波などの物理療法も必要になってきます。

ROMexは患者さんが完全な受け身の状態なので、会話のチャンスが生まれてくる場面です。

情報収集や信頼関係を築く上でもその時間は大事ですが、ただ漠然にROMexを行うのではなく、しっかり評価して効果的に行うようにしたいものです。