実習生の方は動作観察・分析にかなりご苦労されていると思います。

動作観察や動作分析は経験が無いとややこしく考えがちです。

複雑な思考を止めて、まずはシンプルに考えるということが何よりも大事と感じています。

私は経験年数10年以上の理学療法士です。

過去に何十人もの実習生の方を指導してきました。

そんな私が実習生に指導していた動作観察、動作分析の考え方を記事にしました。

この記事を読むことで以下のことがわかります。

この記事でわかること

- 動作観察・動作分析の違い

- レポートを書くための予備知識

- 動作観察、動作分析の書き方の手順

動作観察と動作分析の違い

と思ってしまいがちですが、以下のような違いがあります。

動作観察と動作分析の違い

- 動作観察=目に見える動作のそのまんまを書く。

- 動作分析=動作観察で得られた情報を元に、どこが悪いのかを導く分析の過程を書く。

リハビリは誰にでもできます。

でも理学療法士や作業療法士は、この能力があるからこそ専門性の高いリハビリが提供できるのです。

なので、動作観察・動作分析はとても大事!

動作観察について

動作観察のルールは以下の2つ。

動作観察のルール

- 動作観察に自分の考えを記載してはいけない

- 重心など目に見えないものを書いてはいけない

例えば「転倒しそうになる」などの主観的なイメージや「重心が外側へ動揺し」など目に見えないものを記載するのは、実習レポートでは地雷。

動作観察で記載するのは、主に関節の動きやアライメントの位置関係です。

一方で、動作分析は重心やモーメントアーム無しでは分析できないので、存在を記載してもOK!

動作観察の意義・目的

では、動作観察はなんのために必要なのでしょう?

意義・目的は、全部で7項目あります。

- 動作の実用性を把握する。

- 正常動作とは違った運動を把握する。

- 動作の改善度を把握する。(再評価)

- 全ての評価結果と統合と解釈する。

- 検査・測定の追加に役立てる。

- 動作練習のプログラムに役立てる。

- 二次的障害の予防に役立てる。

いや、めっちゃあるがな!めんどくさ!

と思う気持ち、わかります!

でも、動作観察を繰り返しているセラピストは無意識レベルで同時に検討しています。

慣れないうちは難しいので、7つのうちどれか1つに絞って動作観察をしてみましょう。

動作観察の記載のルール・コツ

動作観察にはレポートに記載する上でのルールやコツがあります。

動作観察の記載のルール・コツ

- 環境を記載しよう

- 前額面・矢状面から観察しよう

- 相にわけて記載しよう

環境を記載しよう

動作は、環境に大きな影響を受ける。

もし、環境に影響を受けやすい患者さんを評価する場合は、その環境を症例レポートに記載しておきましょう。

具体的には以下です。

動作に影響のある環境

- 日付

- 時間

- 場所

- 服装

- 履物

- 歩行補助具

- 介助者

例えば注意障害がある患者さんに、たくさんの人がいるリハビリ室で歩いてもらうのと

誰もいない病棟の廊下で歩いてもらうには、歩行パフォーマンスが違いますよね?

その場合、場所の記載が重要になってきます。

また、時間帯によってon-off現象が激しいパーキンソンの患者さんの場合、時間は重要な情報となってきます。

環境の影響を受けやすい場合、環境面の記載があると、読む側からすれば動作への影響がイメージし易いですね。

前額面・矢状面から観察しよう

斜めからの観察では、各関節がどんな状態なのか、なんのこっちゃわかりませんよね。

なので、きっちりと前額面・矢状面から観察しましょう。

許可を得た上で関節が見えるように、シャツやズボンの裾をめくると、更に精度が高い観察ができます。

相にわけて記載しよう

いきなり文章で、体幹が屈曲し、股関節が屈曲、その後、足関節が背屈し・・・・って書かれても

ってなりません?

動作を相にわけずに記載すると、伝わりづらくなります。

なので、見やすくなるように動作を相にわけて記載しましょう。これはゼッタイです。

歩行を相にわけると、ランチョ・ロス・アミーゴ方式が現在の主流。

関連記事

立ち上がり動作は、体幹前傾相・臀部離床相・体幹伸展相の3相にわけられます。

関連記事

寝返り・起き上がりは複数の動作パターンが存在するので、色んな相分けを使い分ける必要があります。以下の記事を参考にしてみて下さい。

関連記事

動作観察のポイント

動作観察のポイントは以下の2つ

動作観察のポイント

- 動作の特徴を掴む。

- その特徴を各相にわけて文章にする

たったこれだけです。

動作の特徴を掴むには、正常動作を理解しておきましょう。

動作観察の参考書を見て、正常動作の特徴を覚えたり、健常者の動作を日々観察しておきましょう。

教材は、町を歩いていても、電車の中や、学校でも、どこにでもいます!

白衣のドカタ おすすめ参考書

知る人ぞ知る、正常動作、動作分析の鉄板参考書です。

写真が多く使われていてとてもわかりやすい。

学生に読んでいたら実習が楽しくなっただろうなぁ・・・と思います(涙

立ち上がり動作観察【実践】

では立ち上がり動作観察を実際にやってみましょう。

以下の動画は左片麻痺の方です。

step1:動作の特徴を掴もう

さて、この方の特徴は何でしょうか?

一度、ご自身で観察してみて下さい。

・

・

・

・

では、以下に私が思った特徴を挙げていきます。

開始肢位

- プラットフォームを右手で支持している。

- 体幹が右側へ側屈している。

- 左足よりも、右足の方が後ろにある。

体幹前傾相

- 体幹前屈を行うが、数回勢いをつけている。

- 右前方へ前屈する。

臀部離床相

- 臀部離床時、左右ともに下腿の前傾がない。

- 右下腿をプラットフォームに押し付けている。

- 右手でプラットフォームをプッシュしている。

伸展相

- 下肢は伸展しているが、体幹は前屈したまま

立位

- 体幹右側屈が残存

ざっと、こんなところでしょうか。

ここまで特徴を割り出せたら、あとはこれらをつないで文章化するだけ。

step2:文章化しよう!

次は環境面や、相にわけて文章を連結していきましょう。

立ち上がり動作観察

- 環境:プラットフォーム、介助者なし。

- 開始:端坐位でプラットフォームを右手で支持しており、体幹が右側へ側屈している。また左足部と比較して、右足部が後方に位置する。

- 体幹前傾相:数勢いをつけながら、数回、右前方へ体幹前屈を行う。

- 臀部離床相:両側の下腿の前傾が見られず、右下腿をプラットフォームに押し付けている。また右上肢でプラットフォームをプッシュしている。

- 体幹伸展相:体幹は屈曲位のまま、股関節、膝関節の伸展運動が開始される。股関節、膝関節が完全に伸展してから、遅れて体幹の伸展が見られる。

- 立位:体幹右側屈が残存したまま、動作が終了する。

わかりやすく書くとこんな感じです。

ほとんど、上に挙げた特徴と変わらないですね。

動作観察は動作の特徴さえつかめれば、あとは文章化するだけでもう8割は終わっています。

なので、動作観察をする際は、文章化は置いておいて、まずはザッと特徴を掴みましょう!

指導者の多くが求めている動作観察とは?

レポートは、指導者のために書くのではなく、患者さんと自分の学習のために書きます。

しかし、指導者に自分の考えがうまく伝わらないと、きちんとした指導がもらえなくなるかもしれません。

それってほんともったいない!

なので、動作観察を書く上で意識したいことは、見やすく、読みやすく、異常個所がはっきりしているです。

私は、実習生が何に着目して動作を見ているのかがわかれば、例え文章が短くても、良しとします。

一番よくないのは、動作をめちゃくちゃ細かく書いたけど、結局なにが正常で異常なのか、何に着目して書いたのかがわからない文章。

現場で働くセラピストは忙しく、難解な文章を読んで理解する時間はありません。

短文でもいいから、何に着目した動作観察なのかがわかればベスト。

動作分析について

動作観察は、客観的に見たままを記載します。

動作分析は、問題点を導いた考えの過程を記載するので、セラピストの主観的な要素も含まれる。

その主観的な要素は、個々のセラピストの知識、経験によって変化するので、動作分析の答えはセラピストによってバラバラです。

セラピスト100人に動作分析のレポートを見せて、全員がOKを出すなんてものは存在しないでしょう。

なので、最初のうちは『正解』に捉われる必要なんてない!あなたがそう分析しているのであれば、それでいいのだ!!!

ただ大事なのは、動作分析を行う上でしっかりとした『手順』が踏まれているか?です。

動作分析~5つの手順~

動作分析の技術が優れている人は、多くの情報が頭の中で整理整頓できている。

結果、人にわかりやすく伝えることができます。

どれだけ、動作の細かいポイントがわかっていたとしても、考え方の手順がわからなければ

頭がごちゃごちゃになって要点が整理できないので、まずは手順を学ぶことが大事。

動作分析は、以下の1~5の手順を踏む必要があります。

動作分析5つの手順

- 実用性の要素を評価

- どの相で、どんな異常が起きているかを把握

- 動作から機能障害を予測する

- 予測した機能障害を評価する

- 動作の原因をまとめる

上記の考え方の手順をしっかり踏むことができれば、後は、指導者や教科書から考えや着眼点などを盗むことで、自分なりの独創的な動作分析ができるようになります。

また、動作分析を考える過程を『関連図』として書き出すことにより、レポートもまとめやすくなります。

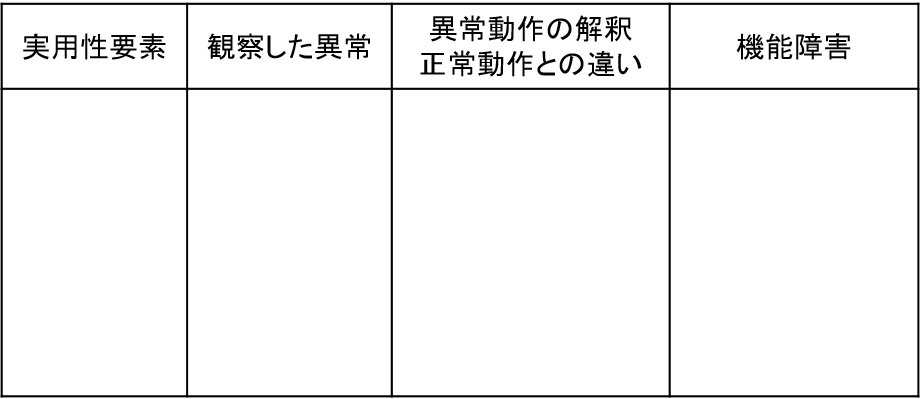

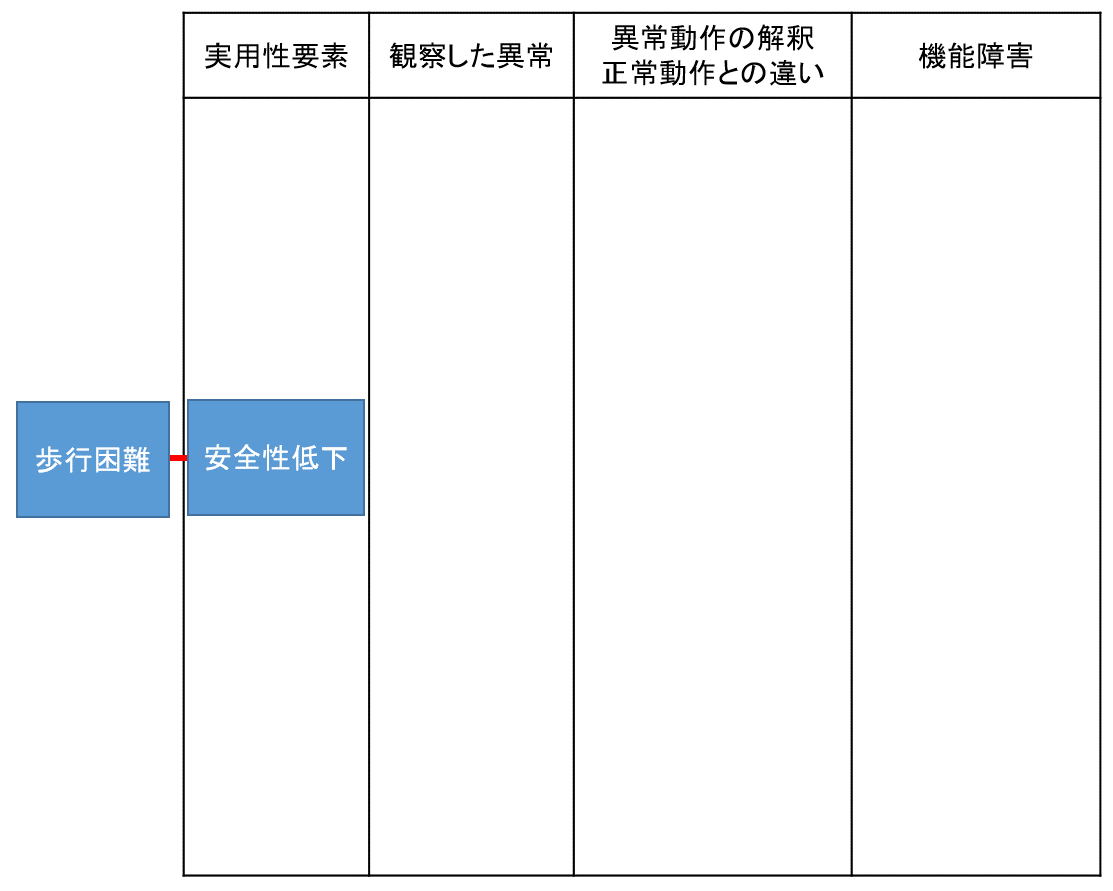

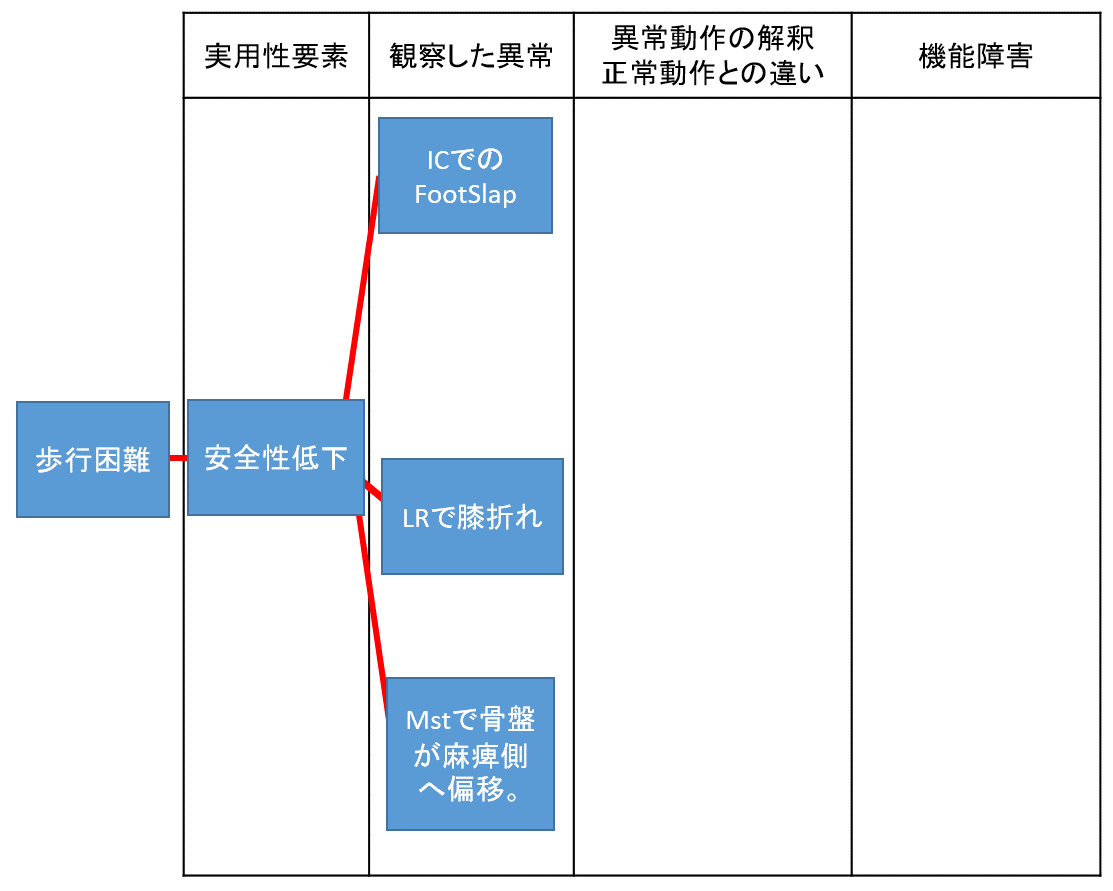

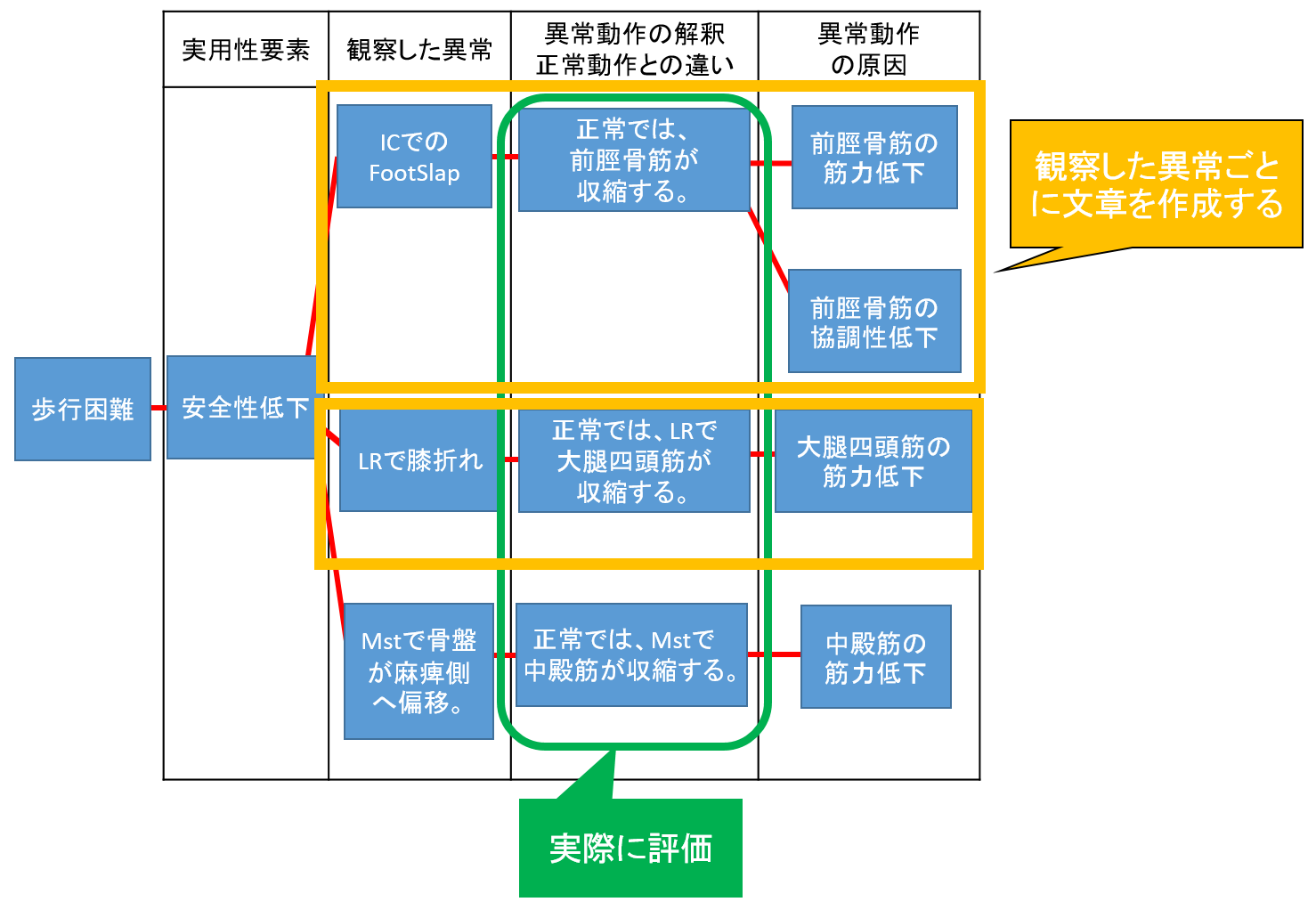

関連図は以下の4つのエリアにわけて考えていきます。

動作分析の関連図

- 実用性要素

- 観察した異常

- 異常動作の解釈/正常動作の違い

- 機能障害

1:実用性の要素を評価

動作分析といっても、何から見ていいのかわかりませんよね。

まずは大雑把で良いので、動作の実用性のうち、どれが欠如しているのかを見ます。

関連記事

動作の実用性5要素

- 安全性:動作が安全に遂行できるか?

- 安定性:動作が安定して遂行できるか?(いつでも同じパフォーマンスを発揮できるか?)

- 速度性:動作が速度的に問題なく遂行できるか?

- 耐久性:動作の耐久性は問題なく遂行できるか?

- 社会性:動作は社会的に容認されているものか?

実用性の5つのうち、動作を遂行できないのは何の要素が欠如しているからか?を把握しましょう!

それがわかれば、関連図の『実用性要素』の箇所に書き込んでください。

上記のような形で、関連図を埋めていきます。

2:どの相で、どんな異常が起きている?

安全性が欠如していると判断したのは

動作のいつのタイミングで、どこが異常だと思ったからでしょうか?

それがわからなければ分析しようがないので先に進めません。

なので、ここでの大事なポイントは以下の2つが重要になります。

- 動作を相にわける

- 正常動作を理解する

これはほぼ動作観察と同じ作業ですね。

相は、歩行であれば、ランチョ・ロス・アミーゴ方式

立ち上がりであれば、体幹屈曲相、臀部離床相、体幹伸展相の3相です。

どの相で異常が起きているかを明確にしてください。

異常個所がわかれば、下記の関連図のように『観察した異常』欄に埋めましょう。

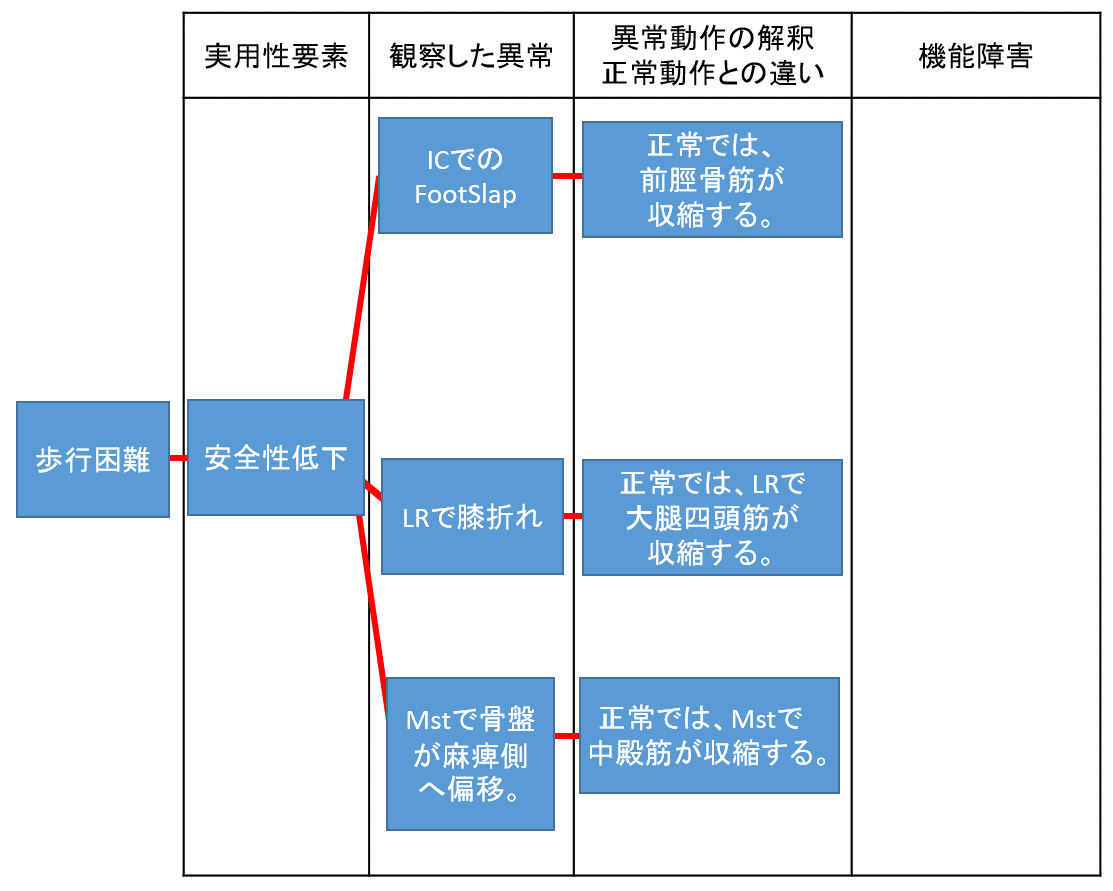

3:動作から機能障害を予測

観察できた異常個所がわかれば、機能障害を予測しましょう。

例えば、歩行のICでFootSlapが見られる場合、正常歩行ではIC~LRにかけて前脛骨筋の遠心性収縮を行ってスムーズに足底全面接地へ移行します。

なのでFootslapが見られるということは「前脛骨筋の遠心性収縮がうまく発揮できていない」という可能性が高いので、前脛骨筋の筋力低下や協調性低下が疑われます。

このように正常歩行と比較しながら、異常な機能障害を予測していきます。

関連図には「異常動作の解釈・正常動作との違い」の欄に記載します。

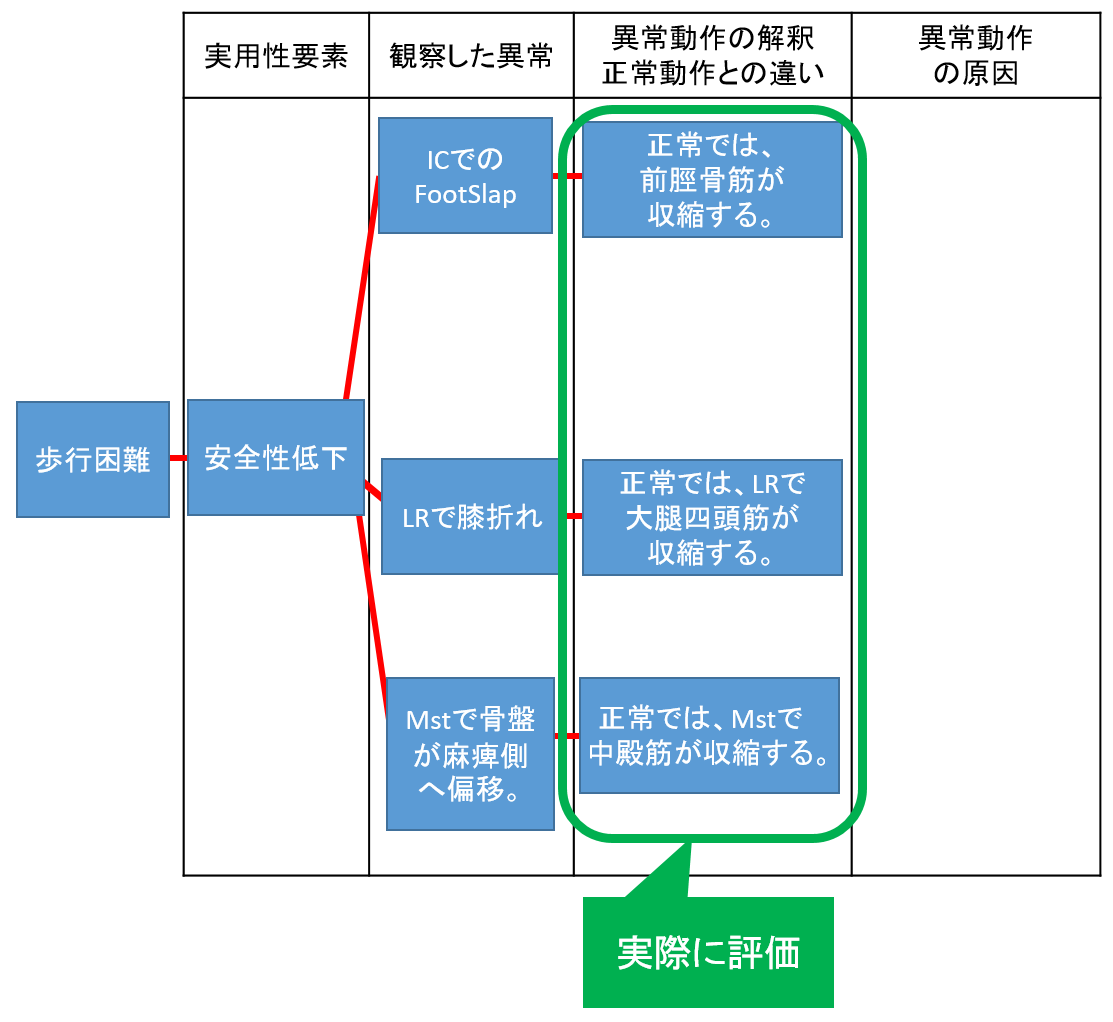

4:予測した機能障害を評価

次は【3:動作から機能障害を予測】で予測した機能障害の評価をしていきます。

ここで、単なる予測でしかなかった機能障害を、評価を行い確かなものにしていきます。

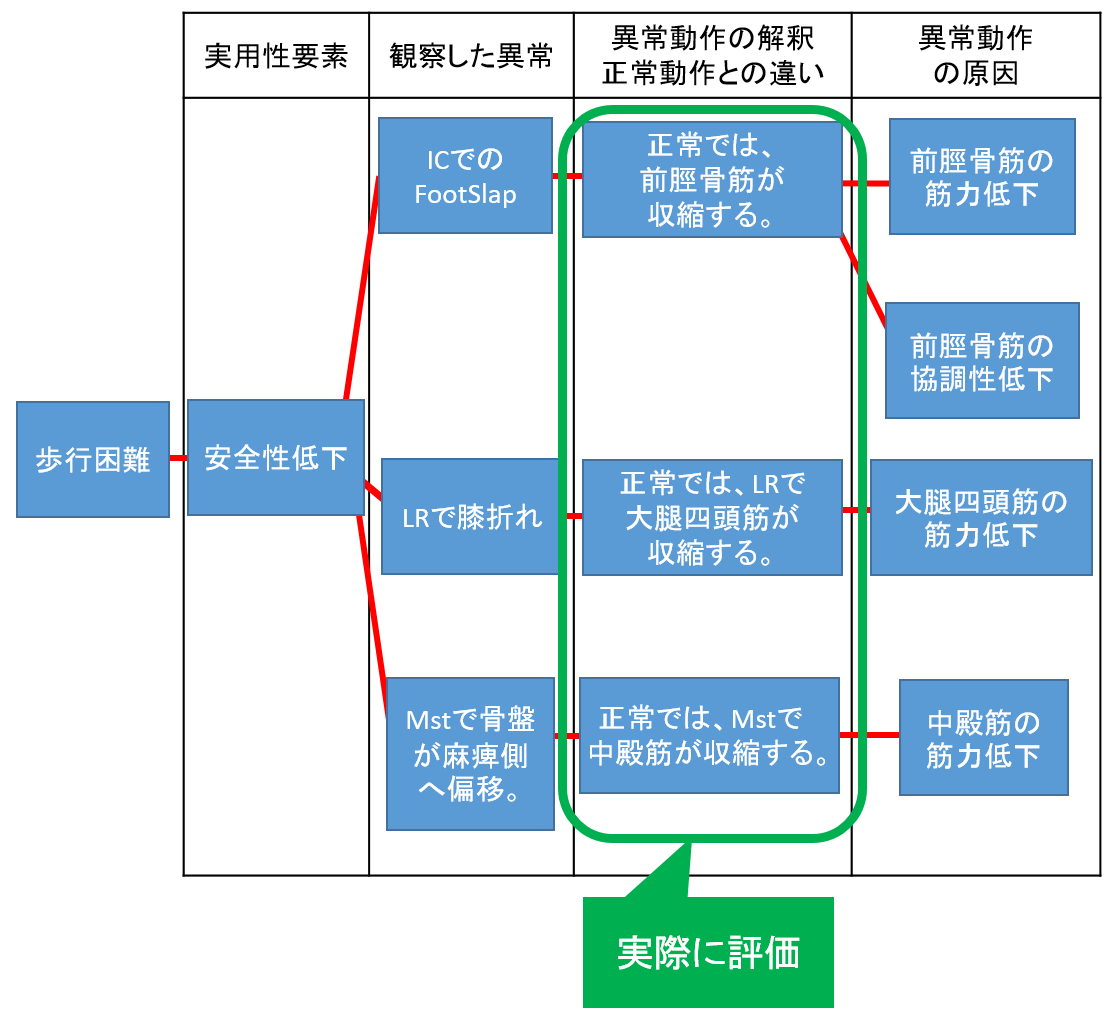

5:動作の原因をまとめる。

【4:予測した機能障害を評価】で評価した結果、機能障害が明らかとなれば、関連図の『異常動作の原因』に書き込んで、1〜5のステップは全て完了です!!!

関連図を文章にまとめる

やっとここまでこれた!

あともうちょっと!がんばってください!!!

文章化にあたって、重要なことは、読み手が見やすく、理解し易い文章を作成することです。

動作は、多くの情報を含んでいるので、混乱し易くなります。

なのでここでは、いかに動作の文章を見やすく、わかりやすく伝えられるか?の大事なポイントをまとめます!

動作分析の例文が載っているサイトは少なかったので、レポートで簡単な動作分析の例文を作ってみました。

シンプルで簡単すぎる内容ですが、よろしければ参考にしてください!

観察した異常箇所ごとに文章を書く

文章をどのように構成したらいいのか、迷う方が多いと思います。

見やすく整理するためには、「観察した異常」の項目ごとに文章を作成していきましょう。

そうすることで、現象ごとに話を完結できるのでわかりやすくなります。

動作分析例文

本症例の歩行は、ふらつきを認め転倒リスクが高く、安全性が低下している。観察される現象として、ICでのFootslap、LRで膝折れ、Mstで骨盤が麻痺側へ偏移し、ふらつく場面を認める。その要因を下記に述べていく。ICでのFootSlapに関して、正常歩行では、ICで踵接地後、前脛骨筋の遠心性収縮し、LRにて緩やかに足底全面接地に移行するが、本症例では、性急な足底全面接地を認める。そのため、前脛骨筋の筋力低下、協調性の低下が考えられた。それぞれの予測した問題点に対して評価を行った。筋力低下に対してMMTを行い、麻痺側の前脛骨筋は3であり、筋力低下を認めた。協調性の評価では、Footpadtestを行い、麻痺側で拙劣さが見られたため、協調性の低下を認め・・・LRでの膝折れに関して・・・

改行をして段落にわける

次はなるべく内容ごとに改行をして、段落にわけましょう。

動作分析例文

本症例の歩行は、ふらつきを認め転倒リスクが高く、安全性が低下している。

観察される現象として、ICでのFootslap、LRで膝折れ、Mstで骨盤が麻痺側へ偏移し、ふらつく場面を認める。その要因を下記に述べていく。

ICでのFootSlapに関して、正常歩行では、ICで踵接地後、前脛骨筋の遠心性収縮し、LRにて緩やかに足底全面接地に移行するが、本症例では、性急な足底全面接地を認める。そのため、前脛骨筋の筋力低下、協調性の低下が考えられる。

それぞれの予測した問題点に対して評価を行った。筋力低下に対してMMTを行い、麻痺側の前脛骨筋は3であり、筋力低下を認めた。

協調性の評価では、Footpadtestを行い、麻痺側で拙劣さが見られたため、協調性の低下を認め・・・

LRでの膝折れに関して・・・

たまに、動作分析を改行なしにズラズラと書いている人もいますが、読みづらいですし何より読む気がなくなります。

積極的に改行してスッキリした文章にしましょう!

数字記号を使って区別する

次に複数ある項目は、数字記号などを使い区別しやすくしましょう!

動作分析例文

本症例の歩行は、ふらつきを認め転倒リスクが高く、安全性が低下している。

観察される現象として、①ICでのFootslap、②LRで膝折れ、③Mstで骨盤が麻痺側へ偏移し、ふらつく場面を認める。その要因を下記に述べていく。

①のICでのFootSlapに関して、正常歩行では、ICで踵接地後、前脛骨筋の遠心性収縮し、LRにて緩やかに足底全面接地に移行するが、本症例では、性急な足底全面接地を認める。そのため、前脛骨筋の筋力低下、協調性の低下が考えられる。

それぞれの予測した問題点に対して評価を行った。筋力低下に対してMMTを行い、麻痺側の前脛骨筋は3であり、筋力低下を認めた。協調性の評価では、Footpadtestを行い、麻痺側で拙劣さが見られたため、協調性の低下を認め・・・

②のLRでの膝折れに関して・・・

数字で項目を区別することで、今、何の現象について述べているのかがわかって更に見やすさが増しましたね!

最初の動作分析の文章化は、内容的もうまくいかないことが多いです。

せめて文章だけでも、見やすくすることを心がけましょう!

まとめ

動作観察と動作分析の基本的な考え方と、レポートの書き方をご紹介しました。

決してこの方法が正しいというわけではありません。

セラピストによっていろんな考え方があります。

でも慣れないうちは、動作観察・動作分析の中身が合っている、間違っているなどはそれほど重要ではないと思います。

そんなの最初から正解してたら、ぼくら療法士の仕事はなくなってしまいます・・・(涙

最初は正解をもとめるよりも、問題点を導くための必要なプロセスを踏んでいるか?が重要だと思います。

なので正解不正解は気にせず、精一杯あなたが思う動作観察・分析を行って問題点を導いて下さい。

この記事があなたとあなたの患者さんにお役に立てたなら、なによりうれしいです。

実習・臨床、がんばってください!