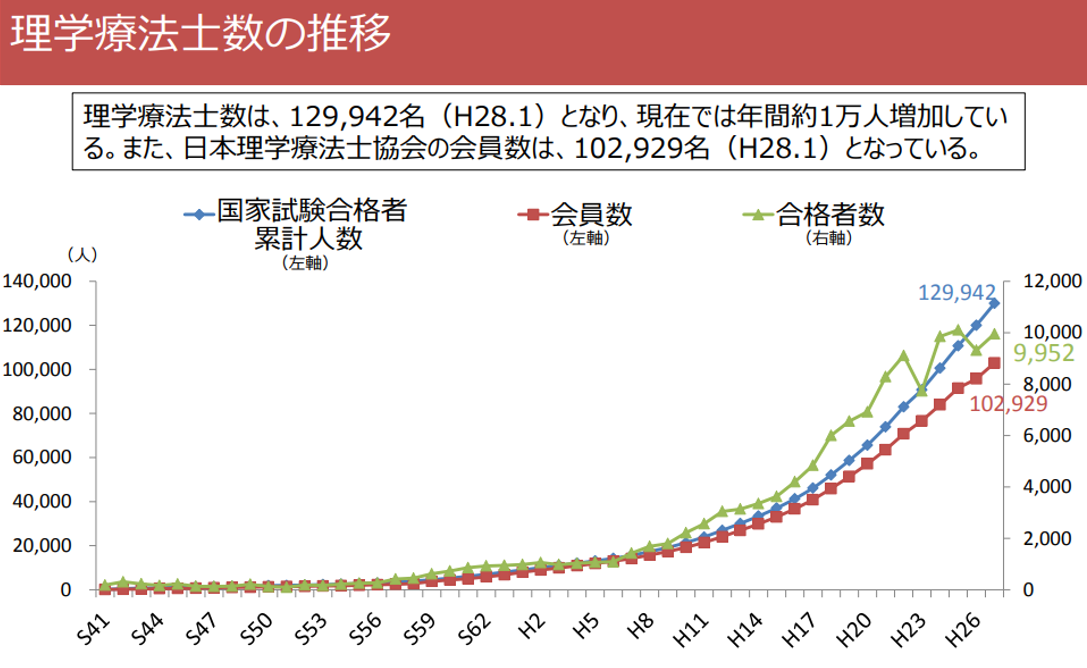

今の日本は、超高齢化社会ということもあって、医療系国家資格である理学療法士が注目されています。

そのため、理学療法士の数は年々うなぎ上りで増えていて、毎年約1万人の理学療法士が誕生しています。

引用:厚生労働省.医療従事者の需給に関する検討会.理学療法士・作業療法士分科会(第1回).資料5.理学療法士を取り巻く状況について

理学療法士の数が増えているってことは難易度が上がってるんじゃないの?

理学療法士になるためには、何が必要なの?と思っている方へ

- 理学療法士になる難易度

- 理学療法士の国家試験の受験者数や合格率

- ここ最近の問題の傾向

-

理学療法士、作業療法士、看護師、柔道整復師、臨床検査技師・・・どれになるべき?

など、主観的な部分もありますが、理学療法士であるわたくし、シロマツが解説します!

おすすめ書籍

理学療法士協会が出版している本です。

資格の取り方や、業務内容などを詳細に解説してくれており、わかりやすくておすすめです。是非。

理学療法士の難易度は???

理学療法士になるためには3つの壁があります。

- 理学療法士養成校に入学

- 臨床実習に合格

- 国家試験に合格

ぞれぞれの難易度を解説していきます!

難易度は下記の5段階で評価。

- A:難しい

- B:やや難しい

- C:普通

- D:やや易しい

- E:易しい

理学療法士養成校(大学・専門学校)入学の難易度は?

冒頭でもお話した通り、近年、理学療法士の数が爆発的に増えているため、それに伴い養成校も増えています。

そのため、大学・専門学校の偏差値の幅が広く、上は京都大学の「64」から、下は「35」まであります。

ということは、偏差値35でも十分に理学療法士になれる可能性があるということ。

入学試験もSPIと小論文のみの養成校もありますが、そういったハードルが低い学校は全体的に偏差値が低い傾向にあります。

個人的な考えになりますが、実際、どこの学校を卒業していようと将来的に大差ありません。

環境や教育の質で言えば、もちろん有名大学の方が良いのかもしれない・・・

しかし、この業界では個人の努力が大きく影響します。

偏差値の低い学校を卒業しても、臨床能力がめちゃくちゃ優れていたり、研究実績がすごい理学療法士はゴロゴロいる。

給与面から見ると有名な大学出身の理学療法士と、そうでない理学療法士がリハビリをしても病院へ支払われる金額は同じ。

そのため、出身校の違いではお給料に差が開きません。(大学卒と専門学校卒では少し違うところもあります。)

出世面で言えば、臨床能力や研究業績、リーダーシップなどの実際の能力が評価されることが多いので「出身校のレベル」と「出世のし易さ」とはあまり関係ありません。

ちなみに私は現在、有名国立K大学出身の理学療法士と働いていますが、彼とは同じお給料で、職場での役職も同じです。

この業界では出身校の偏差値は、重要な評価指標にならず、主に臨床能力や実績、功績で評価されます。

理学療法士を取得すれば、みんな同じ理学療法士です。

でも、これまで偏差値の高い学校に入ったって意味ないよみたいなこと言ってますが、偏差値の高い学校を卒業するメリットもあります。

- 教授とのパイプができれば、業界の人脈が広くなる

- 研究が詳しく学べるため、大学院への進学もスムーズ。

- 学力の高く、志が高い生徒が集まるため、良い刺激になる

しかしながら、理学療法士になるにあたって学校を選ばなければ簡単に入学できてしまうという点で、理学療法士の養成校に入学する難易度は

「E:やや易しい」

と評価します。

理学療法士の臨床実習の難易度は?

![]()

理学療法士なるために1番の問題は、臨床実習でしょう。

理学療法士の臨床実習では、2年・3年・4年生で病院などの施設へ行き、実際に患者さんに触れ、リハビリテーションを学びます。

その臨床実習で「適性がない」と判断された生徒は、場合によって留年になります。

臨床実習の合否は、指導教官(スーパーバイザー)が権限を握っていることが多いので、その指導教官との相性や運の要素もあります。

理学療法士業界は縦社会が強く、臨床実習で学生がパワハラなどの被害にあった事例が多くあります。

実際に過去、指導教官からのパワハラで自殺した生徒もいます。

理学療法士の養成学校に通っていた男性が自殺したのは実習先の診療所でのパワーハラスメントが原因として、男性の妻が学校と診療所を運営する医療法人に約6100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。

引用:産経新聞

こういったこともあり、年々、臨床実習での学生への理不尽な対応を無くしたり、指導教官の質を高めようと、理学療法士協会が臨床実習指導者研修制度を検討しています。

今まで理学療法士なら誰でも臨床実習指導者になれたのですが、この制度が適応されると臨床実習の指導教官になるためには、5年以上の実務経験と合計16時間以上の講習会への参加が義務付けられるようです。

ここ最近は、臨床実習指導に対する問題が表面化してきているので、理不尽な指導が少なくなりました。

しかしながら、まだ実習生に対して過剰に厳しい実習先がまだ残っているかもしれません。

こればかりは運で、良心的な実習先に当たるしかないですね。

個人的には根性論って嫌いなんですが、臨床実習に関してはかなり根性が必要なのかもしれません。

指導者だって人間ですから、やる気のない人間に理学療法士になってもらいたくないので、とにかくやる気を見せる必要があります。

理学療法士になる上で1番の踏ん張りどころです。

ということで、臨床実習の難易度は

「B:やや難しい」

とします。

うーん。難しいというより、「厳しい」の方がしっくり来る気がしますね・・・

理学療法士の国家試験の難易度は?合格率は?

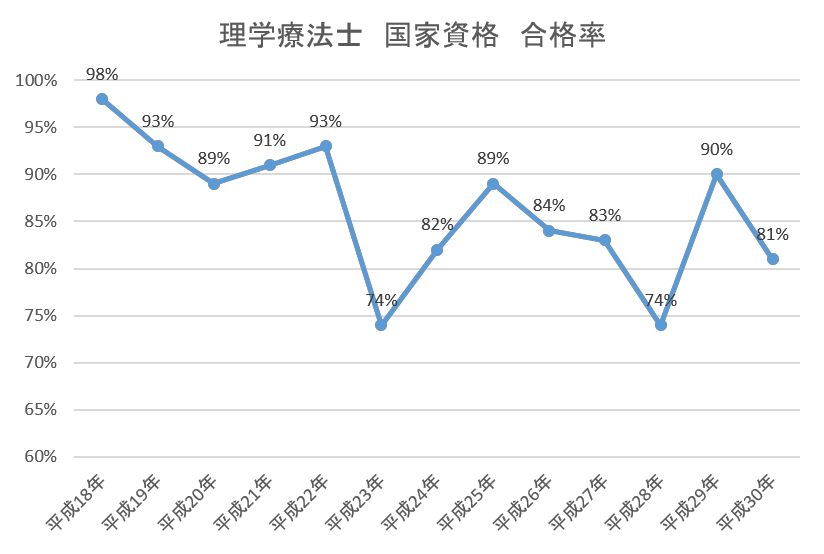

理学療法士の国家資格の合格率です。

平成22年までは合格率約90%以上という異常に高い数値を保っていましたが、それ以降は74〜90%を推移しています。

これだけ合格率が高いのには理由があります。

それは…

成績の悪い生徒は国家試験を受験できないから!

ほとんどの大学や専門学校は、合格率を下げたくない。

なぜかというと合格率が下がれば、その学校の人気度が下がって、最悪の場合廃校に繋がるからです。

なので、校内で過去問などのテストを繰り返し行って、国家試験に確実に落ちるであろう学生は受験させないようにしている学校が多いようです。

(そういった対策をしていない学校は、比較的合格率は低い傾向にあると思います)

私の母校も、国家試験受験前に過去問を中心に4度ほど繰り返しテストを行い、合格点に達していない生徒は受験させないようにしていました。

そういうこともあって、ほとんどの学校は高い合格率を保てているのです。

国家資格の難易度は上がっている?問題の傾向は?

年々、理学療法士の国家資格の難易度は上がっています。

10年前の過去問と、最近の問題を見比べるとその差は明らかです。

ここ最近の問題の傾向を説明する前に、わかりやすく問題を3つに分類します。

- 過去問の知識があれば余裕で解ける問題。

- 過去問を幅広く完ぺきに理解していないと解けない問題

- 過去問の知識では解けない問題

約10~5年前程の問題は、Aが多くを占めており、めちゃ簡単に解けました。

例えばこんな問題。

うつ病の症状でないのはどれか?

- 性欲亢進

- 倦怠感

- 頭重感

- 早朝覚醒

- 体重減少

答え:1.性欲亢進

引用:第38回.理学療法国家試験.共通問題.第73問

うつ病の特徴がわかれば解ける問題です。

医学の勉強していないヒトでも、わかりますよね。昔はこういったサービス問題が非常に多かったです。

しかし!近年の問題は、Bの「過去問を幅広く完ぺきに理解していないと解けない問題」がめちゃくちゃ増えてきました。

下記は平成29年度のうつ病に関連する国家試験問題です。

双極性障害と比較した場合のうつ病の特徴はどれか。

- 有病率が低い。

- 平均初発年齢が低い。

- 有病率の男女差が小さい。

- 一卵性双生児の罹患一致率が低い。

- 状況要因が誘因となって発症することが少ない。

答え:4.一卵性双生児の罹患一致率が低い。

引用:第52回.理学療法国家試験.午前.第96問

上記の問題では、うつ病の特徴に加えて、双極性障害の2つの特徴を覚えておかなければいけません。

近年の国家試験は、こういった問題が増えていて、1つの問題を解くために、複数の疾患などの幅広い知識+知識の深さが求められる問題が増えてきています。

そのため、最近の国家試験に合格するには

AもしくはBの問題を確実に正解する必要が出てきたということです。

不合格の方の多くは、Aの問題で凡ミスし、Bの問題が取れていない傾向にあるので、如何にA・Bの問題をミスせず正解できるか?というところがポイントとなってきます。

これからしばらく国家試験受験者の方々には

- 幅広く深い知識

- 問題に対しての応用力

が求められるでしょう。

ですが、現在のところ高い合格率なため

「E:やや易しい」

とします。

理学療法士になるための総合的な難易度

理学療法士になるための条件にそれぞれ難易度をつけました。

- 理学療法士養成校の入試に合格⇒「E:やや易しい」

- 臨床実習に合格⇒「B:やや難しい」

- 国家試験に合格⇒「E:やや易しい」

総合的に判断すると、私は

「C:普通」

だと考えています。

しかし、一般的には、

「やや易しい」

といわれているようです。

その理由は・・・

- 養成校の乱立により偏差値の平均が大きく低下したので入学し易い。

- 理学療法士の国家試験は、過去問をきっちりと行っていれば、合格するレベルの試験。

という2点からです。

理学療法士の自分からすると、う~ん、悔しいけどそれも納得って感じです。

決して理学療法士を舐めているわけではありません。自分も努力せずになったわけではないので。

ただ入学し易い養成校が多いのと、国家試験の高い合格率の数字を叩きつけられたら反論の余地はありませんw

しかし!今後、理学療法士協会では、理学療法士養成校を大学院レベルの教育にしていこう!という声があります。

実際にリハビリテーション先進国のアメリカでは、理学療法士の受験資格を得るには、理学療法養成校に6年通ってレベルの高い教育を受けなくてはいけません。

いつになるかはわかりませんが、今後日本で理学療法士になるには養成校の入学試験や、国家資格取得の難易度は上昇する傾向にあると思われます。

理学療法士、作業療法士、看護師、柔道整復師、臨床検査技師・・・どれを取るべき?

「医療系国家資格の中で理学療法士、作業療法士、看護師、柔道整復師、臨床検査技師のどれを取るべき?」ということをよく質問されます。

もちろん、私は理学療法士以外の業務を行ったことはないので、詳しい業務内容や待遇は実際にはわかりません。

一般的に難易度は、どれも変わらないと評価されているようです。

ただ将来性で言えば、臨床検査技師は危ういとされています。

昔は完全に人間の手で検査をしていた技術職ですが、現在は機械によって多くの業務が自動化されおり、将来的にAIに仕事を奪われる可能性が高いと言われています。

(個人的に、臨床検査技師さんは超リスペクトしています。臨床検査技師さんとAIがうまく共存できれば更に良い医療が提供できるのではないかと想像しています。)

一方で、理学療法士、作業療法士、看護師、柔道整復師に関しては、AI化に仕事を奪われ辛いといわれています。

そういったところでは安心なのですが、不安材料はあります。

2025年に日本の高齢者数はピークを迎え、その後、ゆっくりと減少していくといわれています。

高齢者の数と医療従事者との需要と供給が逆転すると、優秀な人間だけが生き残るようになるので、医療系国家資格を取ったからといって誰もが一生安泰とは限らない時代が来るということです。

関連記事>>理学療法士が生き残るためには何が必要か?自分が活きる場所を見つけよう!

もし「とにかく医療系の仕事がしたいが、どれを取れば良いのか迷っている」という方がいれば、将来性よりも、自分がどの職種に適しているかをしっかりと見極めましょう。

それぞれの資格の魅力を語りだすと読み切れない文字数になるので一行にまとめますと

- 理学療法士:身体の機能回復を目的としたリハビリを行う。ここ最近過剰に増え過ぎたので、余るのも時間の問題。

- 作業療法士:作業を通して、精神面も含めたリハビリを行う。理学療法士よりかは求人があり、需要も多い。

- 看護師:女性の世界で、仕事は多岐に渡るため業務内容は一概に言えない。需用もあるし、お給料もそれなりに良いので、個人的に最強の資格と思っていますが、ヒトに尽くすのが嫌いなヒトは向いておらず、しんどいと思います。

- 柔道整復師:腕前だけではなく、また来てもらうためのトーク力も非常に重要。独立も可能。一番夢があるかもしれない。

- 臨床検査技師:ミスが許されないので几帳面な人が向いている。基本的に検査室にいることが多いので人見知りな人に適しているかもしれない。

って感じですかね・・・

まとめ

理学療法士を取得する難易度・国家試験の合格率や問題の傾向等を解説しました。

理学療法士の難易度は、比較的簡単とされていますが、人並みの努力が求められます。

努力を怠ると取れない資格なので、目指される方は頑張ってください!