リハビリを行う上で、予後予測は非常に重要です。

例えるなら、予後予測=治療の羅針盤です。

予後予測を立てることで、リハビリの進み具合や治療内容などを軌道修正できます。

でも予後予測せずにリハビリを進めると、その介入が正解か不正解なのか、軌道修正が必要かさえもわからなくなります。

なので、予後予測を立てずにリハビリを行うというのは、羅針盤を持たず、航海に出るようなものです。

脳卒中治療ガイドラインにも、予後予測の必要性が記述されています。

- リハビリテーションプログラムを実施する際、日常生活動作(ADL)、機能障害、患者属性、併存疾患、社会的背景などをもとに機能予後、在院日数、転帰先を 予測し参考にすることが勧められる(グレードB)。

- 既に検証の行われている予測手段を用いることが望ましく、その予測精度、適用の限界を理解しながら使用すべきである(グレードB)。

引用文献:脳卒中ガイドライン2009

この記事を読むことで、脳卒中片麻痺の予後予測の考え方や基礎を身につけることができます。

白衣のドカタ おすすめ参考書

脳卒中の予後予測を学ぶ上で必ず持っておいた方が書籍です。あらゆる文献の予後予測法が記載されています。

脳卒中の予後予測の対する考え方

発症から機能や症状が一定になることを「プラトー」と言います。

脳卒中はそのプラトーの時期が、発症から6ヶ月を言われいて「6か月の壁」とも呼ばれています。

でも、予後予測に関する知識は「6か月の壁」だけでは、不十分。

脳卒中は色んな症状があるので、一つの予後予測だけでは精度は低いままです。

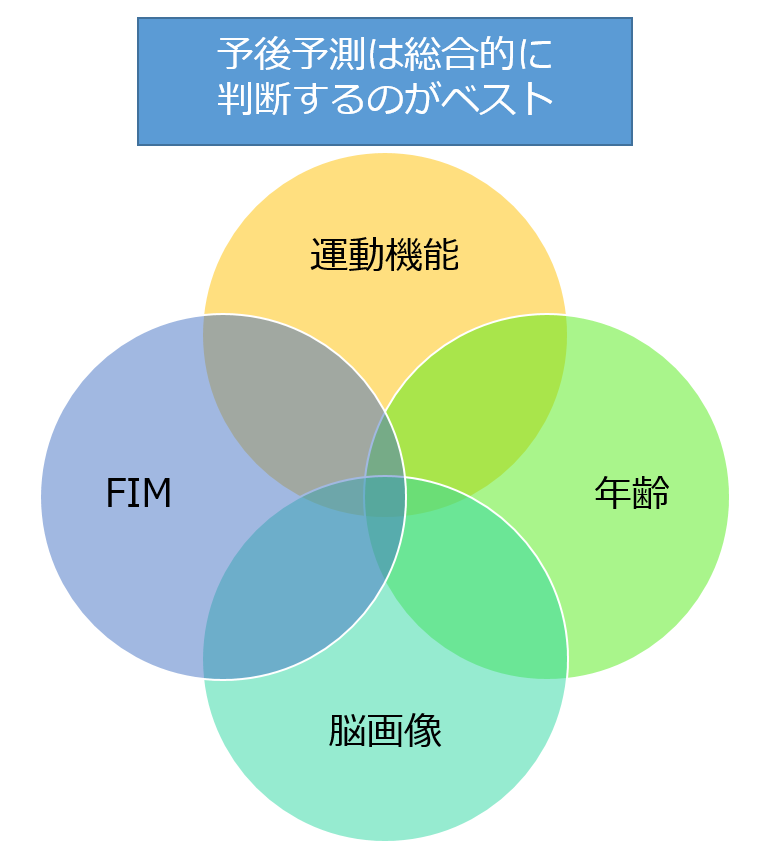

現在、運動機能、脳画像、FIM、年齢からなど様々な予後予測法が開発され、いろんな視点から予後予測することが可能になってきています。

なので、更に精度を上げるためにも一つの予後予測法のみではなく、複数の予後予測を行いましょう。

療法士が予後予測を行っても問題ありませんが、患者さんに予後を説明するのは主治医の役割です。

患者さんにとって、予後というのはこれからを左右する重要なことです。

療法士が容易く予後をお話するのは辞めておきましょう。

二木の予後予測

「二木の早期自立度予測基準」は臨床的で簡易に評価できます。

また、精度も高いため日本で一番よく知られている予後予測法です。

発症時期に合わせて下記の3つに分けられて、それぞれの時期に使い分ける必要があります。

- 入院時の予測

- 発症2週時での予測

- 発症1か月時での予測

入院時の予測

| 入院時のADL能力 | 歩行能力予測 |

| ベッド上生活自立*1 | 歩行自立(大部分が屋外歩行可能で、かつ1か月以内に屋内歩行自立 |

| 基礎的ADL*2のうち2項目以上実行 | 歩行自立(その大部分が屋外歩行かつ大部分が2か月以内に歩行自立) |

| 運動動障害軽度*3 | |

| 発症前の自立度が屋内歩行以下かつ運動障害重度*4かつ60歳以上 | 自立歩行不能(大部分が全介助) |

| Ⅱ桁以上の意識障害かつ運動障害重度*4かつ70歳以上 |

- *1介助なしでベッド上の起坐・座位保持が可能

- *2基礎的ADL:食事、尿意の訴え、寝返り

- *3Brunnstrorm stage4以上(麻痺側下肢伸展挙上可能)

- *4Brunnstrorm stage3以下(麻痺側下肢伸展挙上不能)

発症2週時での予測

| 発症2週時でのADL | 歩行能力予測 |

| ベッド上生活自立*1 | 歩行自立(かつその大部分が屋外歩行、かつ大部分が2か月以内に歩行自立) |

| 基礎的ADL*23項目とも介助かつ60歳以上 | 自立歩行不能(かつ大部分が全介助) |

| Ⅱ桁以上の遷延性意識障害、重度の認知症、夜間せん妄を伴った中等度の認知症があり、かつ60歳以上 |

- *1介助なしでベッド上での起坐・座位保持が可能

- *2基礎的ADL:食事、尿意の訴え、寝返り

発症1か月時の予測

| 発症1か月でのADL | 歩行能力予測 |

| ベッド上生活自立*1 | 歩行自立(かつその大部分が屋外歩行、かつ大部分が3か月以内に歩行自立) |

| 基礎的ADL*2の実行が1項目以下かつ60歳以上 | 自立歩行不能(かつ大部分が全介助) |

| Ⅱ桁以上の遷延性意識障害、重度の認知症、両側障害、高度な心疾患などがあり、かつ60歳以上 |

- *1介助なしでベッド上での起坐・座位保持が可能

- *2基礎的ADL:食事、尿意の訴え、寝返り

入院1か月時に予測不能なケース

- 全介助で59歳以下

- 全介助60歳以上だが、遷延性意識障害・認知症・両側障害・高度の心疾患を有さず、しかも「基礎的ADL」を2項目以上実行可能(3項目中)

これらの予後予測に関して歩行が自立できているか?という判断が重要なので、歩行分析の知識も少なからず必要となります。

脳画像所見からの予後予測

予後に与える影響は、脳の損傷部位や大きさによって異なります。

前田らは、脳の損傷部位と損傷部位の大きさなどから下記の3項目に分類しています。

- 小さい病巣でも運動予後の不良な部位

- 病巣の大きさと比例して運動予後がおおよそ決まるもの

- 大きい病巣でも運動予後が良好なもの

1.小さい病巣でも運動予後の不良な部位

- 放線冠(中大脳動脈穿通枝領域)の梗塞

- 内包後脚

- 脳幹(中脳・橋・延髄前方病巣)

- 視床(後外側の病巣で深部関節位置覚脱失のもの)

2.病巣の大きさと比例して運動予後がおおよそ決まるもの

- 被殻出血

- 視床出血

- 前頭葉皮質下出血

- 中大脳動脈前方枝を含む梗塞

- 前大脳動脈領域の梗塞

3.大きい病巣でも運動予後が良好なもの

- 前頭葉前方の梗塞・皮質下出血

- 中大脳動脈後方の梗塞

- 後大脳動脈領域の梗塞

- 頭頂葉後方~後頭葉、側頭葉の皮質下出血

- 小脳半球に限局した片側性の梗塞・出血

引用文献:前田真治.我々が用いている脳卒中の予後予測Ⅳ.臨床リハ10:320‐325.2001より

運動機能の予後は、放線冠、内包後脚など、錐体路を含んでいれば例え小さな梗塞でも予後が不良。

小脳出血・梗塞では、良好な改善がみられる場合があるので、初期症状からは予後予測の判断が難しいといわれています。

療法士で判定できれば良いのですが、基本的に脳画像の診断・判定は主治医がメインです。

主治医の意見から情報収集を行いましょう。

運動機能からの予後予測

体幹・立位・下肢機能からの予後予測

前田らは、座位保持能力・立位能力・下肢機能や、Brummstrorm Stageから歩行能力を予測しています。

| 症状が安定したとき(初日~3日) | |

| 背もたれがなければ座れない | 車いすレベル |

| 背もたれなしで座る | 立位、つかまり歩行(装具+杖)以上で可能 |

| 手すりを持って立てる | 装具+杖歩行可能 |

| 手すりを持たないで立てる | 杖歩行あるいは無杖歩行 |

| 発症7日後で下肢のBrunnstrom Stageを指標にして | |

| stage1 | 車いすレベル |

| stage2 | 立位、つかまり歩行(装具+杖)以上可能 |

| stage3 | 装具+杖歩行可能 |

| stage4 | 杖歩行あるいは無杖歩行 |

引用文献:前田真治:我々が用いている脳卒中の予後予測Ⅳ.臨床リハ10:320‐325.2001

石神らは、体幹機能のみで予後予測を試みています。

| 座位保持(初診時) | 歩行能力予後 |

| 座位保持良好 | 4週間以内の入院期間で歩行可能となり、ADLが自立する。 |

| 座位保持不良 | 6週間の入院期間で歩行やADLに一部介助や見守りが必要となる。 |

引用文献:石神重信ら:我々が用いている脳卒中の予後予測Ⅴ.臨床リハ10:326‐330.2001

初診時にベッド上で他動にて足を床につけた状態で端坐位姿勢をとらせ、この状態で両手を膝の上において15秒以上座位保持可能であれば、座位保持良好としています。

急性期患者93名を対象に調査していますが、9割弱の確率で予測可能であったと報告されています。

急性期しか予後予測できない?

予後予測法のほとんどが発症直後から1か月までのものです。

これだと回復期など、発症から1ヶ月以上経過している場合はきっちりと予後予測はできません。

その場合は、急性期からの経過が知れるサマリーなどを見て判断したり、患者や家族から情報収集することをおすすめします。

目標設定の立て方

リハビリでの目標を設定するには、予後予測が必ず必要です。

予後予測を行い「歩行自立は困難」という結果が出たからと言って、あきらめて良いのでしょうか?

答えは「No」だと思います。

予後予測の精度は高いかもしれませんが、あくまで予測でしかありません。

予後予測通りの目標設定をして治療プログラムを行っていては、それ以上の結果は得られません。

なので目標設定は「予後予測よりも、すこし上」を目指しましょう!

場合によっては「予後予測よりも、もっと上」でも良いと思います。

これくらいが現実的なところかな・・・という冷静でシビアな考え方も必要ですが、絶対にあきらめない!という医療者としての強い意思も必要です。

まとめ

脳卒中の予後予測についてまとめました。

本当のプロは良い意味で予想を裏切ります。

予後予測以上に良くすることが、我々リハビリのプロの腕の見せ所だと言えるでしょう。

なので、予後予測を全て鵜呑みにしてリハビリをすることだけは辞めておきたいところです。

ほんの少しの可能性があるなら全力でがんばりましょう!